PRETTY LITTLE LIARS : ORIGINAL SIN

Fiche technique :

- Date de sortie : Depuis 2022

- De : Roberto Aguirre-Sacasa,Lindsay Calhoon Bring

- Avec : Bailee Madison,Chandler Kinney,Zaria

- Genre : Drame

- Durée : 10 épisodes dans la saison 1

Notre avis sur la saison 1 de

PRETTY LITTLE LIARS : ORIGINAL SIN

Pretty Little Liars : Original Sin, Saison 1: Un reboot prometteur qui ravira les amateurs de slasher.

Série phare et populaire pour les adolescents et jeunes adultes au début des années 2010, Pretty Little Liars, adaptée des romans de Sara Shepard, tirait sa révérence en 2017 après sept années de bons et loyaux services sur la chaîne ABC Family/Freeform. Malgré deux tentatives ratées de renouer avec le succès de la série, les spin-off Ravenswood et The Perfectionists n’ont malheureusement jamais atteint le stade de la saison 2, enterrant pour de bon l’univers de nos petites menteuses préférées. C’est alors qu’en 2020 circule une info concernant un éventuel Reboot du show avec aux commandes Roberto Aguirre-Sacasa (créateur de Riverdale sur Netflix) et produit par HBO Max, ranimant l’espoir que le troisième spin-off sera le bon. Baptiser sobrement Pretty Little Liars: Original Sin, cette non-suite très prometteuse bénéficie d’un renouveau dont elle avait cruellement besoin pour renouer avec l’ancien et le nouveau publique.

Un casting jeune, une intrigue plus travaillée et une identité visuelle propre

Reprenant son concept de base, Pretty Little Liars: Original Sin suit cette fois-ci un groupe de cinq adolescentes de la ville ouvrière de Millwood tout à coup tourmentées et harcelées par un mystérieux inconnu qui veut leur faire payer une erreur commise par leurs parents il y a plus de vingt-ans. Si certaines similitudes et quelques clins d’oeil rappellent la série originale, les comparaisons s’arrêtent là car ce reboot est tout sauf une pâle copie auquel on aurait pu s’attendre. Son casting jeune et convaincant est en parfaite adéquation avec l’âge des personnages, accordant d’autant plus de crédibilité au show et à l’univers créer cette fois-ci par Roberto Aguirre-Sacasa et Lindsay Calhoon Bring. D’emblée, la série se repose sur des sujets plus graves et profonds comme la maltraitance psychologique et physique, le viol, le harcèlement et la pression sociale tout en restant dans l’esprit d’un adolescent torturé qui grandis dans un monde forcément effrayant et dangereux, en proie aux mêmes difficultés que peut rencontrer un adulte.

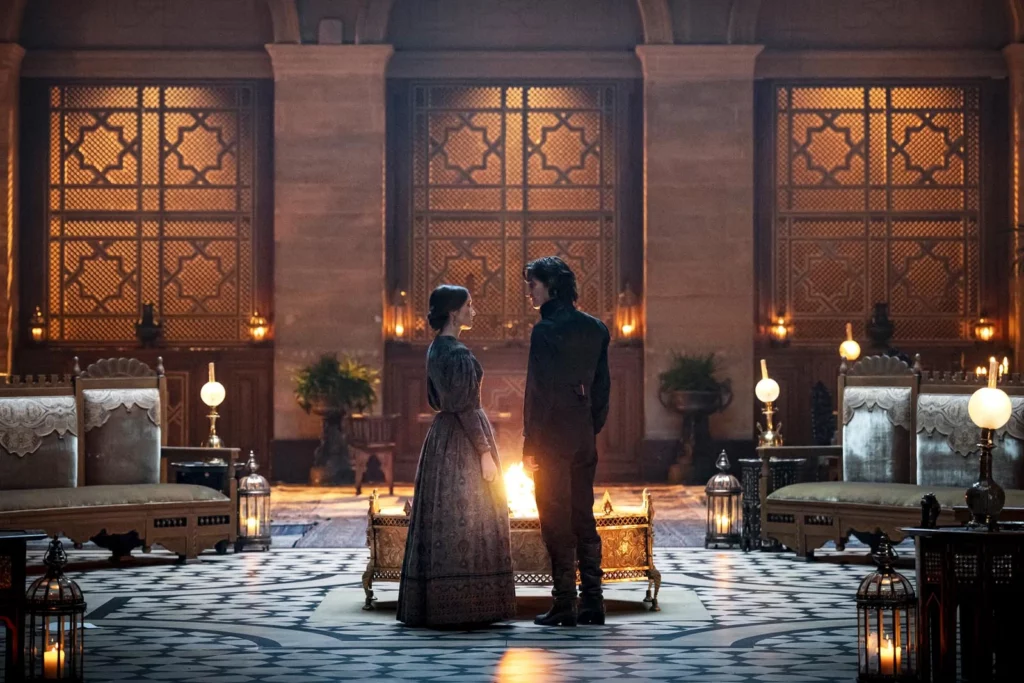

Son scénario est lui aussi plus travaillé, pas besoin d’attendre sept ans avoir de savoir qui est ce mystérieux -A, les histoires sont plus cohérentes bien qu’on peut lui reprocher certaines facilités scénaristiques (n’oublions pas que c’est une série destinée aux adolescents…), le décor n’a lui aussi rien a voir avec celui de la charmante et mystique ville de Rosewood que l’on connaît. Millwood, ville industrielle et polluée, paraît ici plus effrayante et menaçante, ancrée dans une Amérique rurale et inhospitalière.

La qualité de la réalisation permet justement de (re)créer tout cet univers qui devient, au fil des épisodes, vraiment intéressant et, disons-le, surprenant. Sa mise en scène et son ambiance proches du malaise offrent à Pretty Little Liars: Original Sin une chance de se démarquer de ses prédécesseurs. Comme quoi, il est tout à fait possible de faire du neuf avec du vieux.

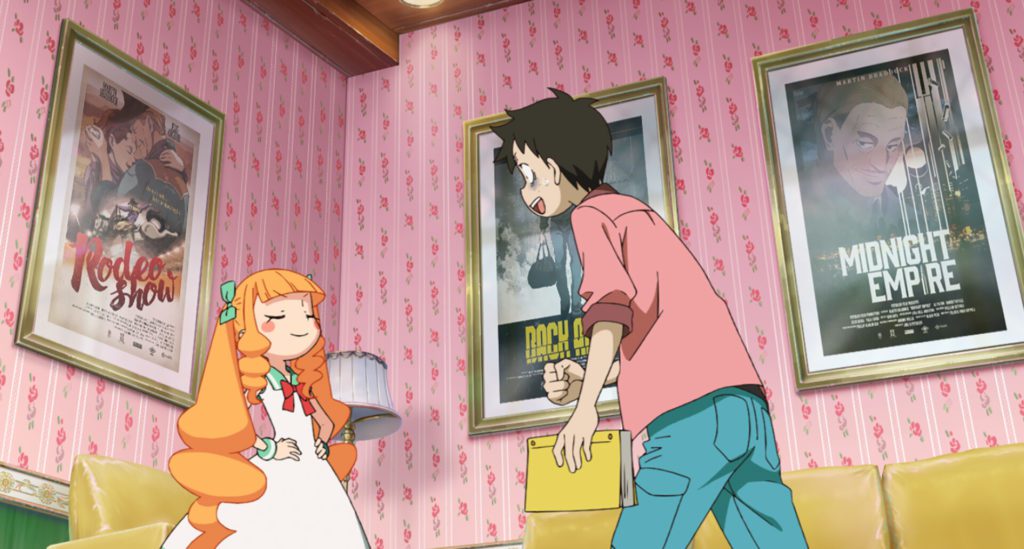

A la croisé d’un Dawson et d’un Scream nouvelle génération…

Amateur de slasher pour adolescent made in 90’s, vous devriez probablement adorer Pretty Little Liars: Original Sin. Chaque épisode est un véritable hommage au cinéma d’horreur des années 90, et ceux plus récent, dont la série emprunte volontiers les codes pour nous faire peur. Le teen drama, que l’on croirait tout droit sortie de l’imagination du scénariste et réalisateur Kevin Williamson, ne se prive pas de faire dans l’horreur quand il s’agit d’effrayer le téléspectateur, même si cela restera soft pour les amateurs du genre horrifique. Toutefois, si elle a prouvé qu’elle était capable de surenchérir dans le domaine de l’horreur et du malsain, ces événements restent malheureusement beaucoup trop rares, laissant un sentiment de frustration totale, qu’on espère combler au cours de la prochaine saison. Sans déroger à la règle, le show aborde aussi toutes les questions existentielles de l’adolescence, de la vie au lycée, des relations parents/enfants, parfois toxiques, et des relations amoureuses. Si cela manque parfois d’intérêt pour son intrigue principal, le tout est parfaitement dosé sans que ce soit une difficulté à regarder. Cette combinaison parfaite entre horreur et drame adolescent a de quoi embarquer la majorité des téléspectateurs dans la quête d’identité de ce dangereux -A et du sombre passé familial qui en découle sur nos jeunes protagonistes, qui font preuves d’une étonnante maturité et de réflexion tout au long de la saison.

Une première saison réussie, mais qui peut faire mieux

Mais c’est une légère note de déception qui poindre à l’issue du dixième et dernier épisode de cette première saison. L’arc principal bouclé, et la plus part des mystères résolus, on ne peut s’empêcher d’éprouver cette désagréable sensation d’inachevé, comme si la série avait été en avance rapide dans ce final haletant, sans vraiment avoir eu le temps, au cours de ces dix premiers épisodes, d’exploiter tout son potentiel. Les faiblesses de ce reboot réside dans sa baisse générale de rythme et de tension à certains moments essentiels ou encore ses intrigues, qui manquent d’épaisseurs ou qui ne servent pas forcément l’intrigue principal au bon moment. Heureusement, les dix dernières minutes de l’épisode 10 laissent espérer une suite beaucoup plus fun et horrifique, avec une intrigue qui risque encore très certainement de donner du fil à retordre à nos nouvelles petites liars préférées. Malgré quelques erreurs de parcours, Pretty Little Liars: Original Sin est une très bonne série qui surpasse largement son aîné, forte de propositions quand il s’agit de déployer son univers et qui séduira un large publique, ancien et nouveau, vous plongeant instantanément dans la petite ville poisseuse de Millwood. Mais serez-vous capable de démasquer celui dont la signature commence par la lettre A ?

Par Rémi Vallier

Copyright HBO Max